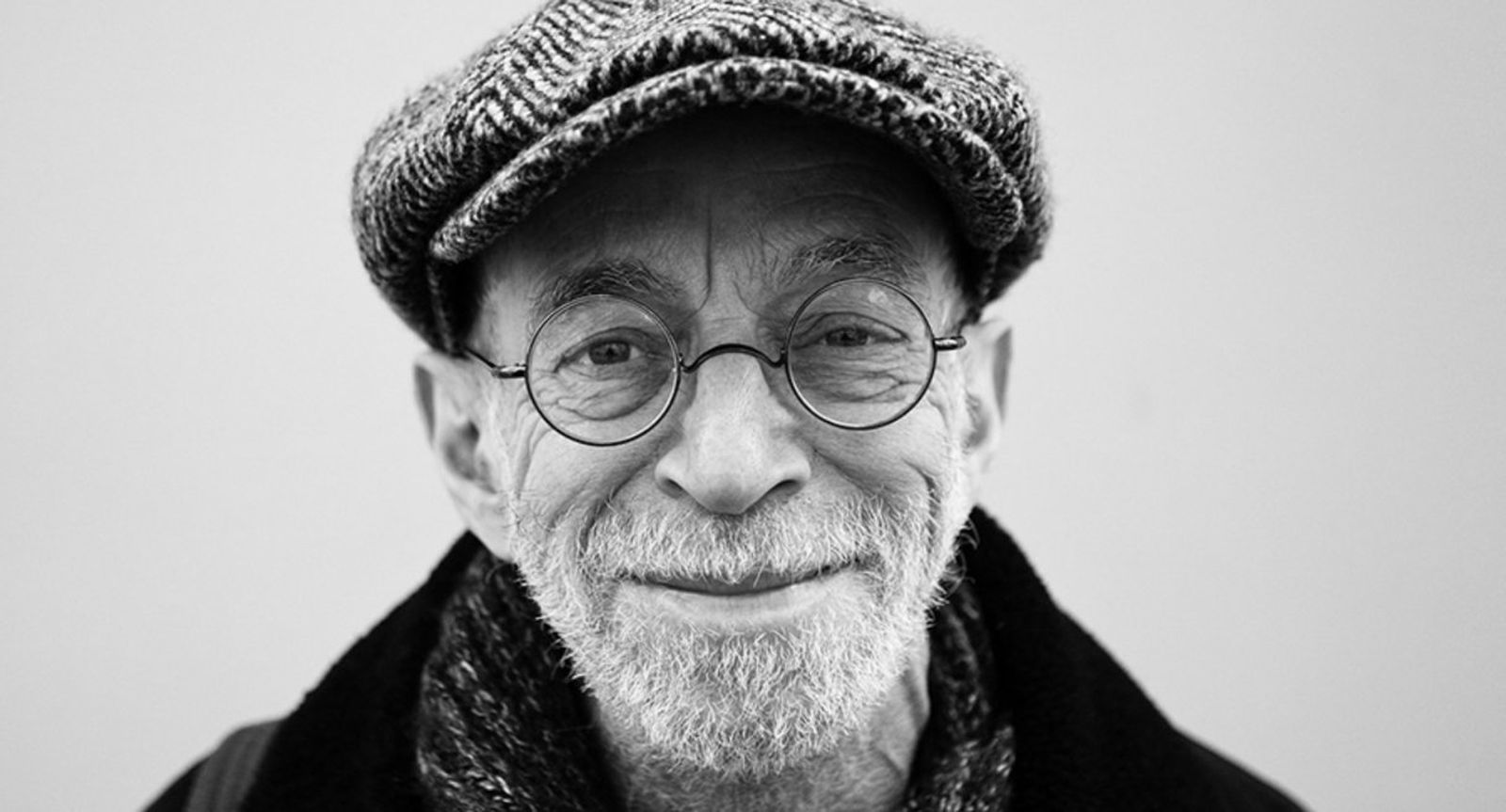

Как говорить об изгнании и боли, если язык сломан? Михаил Ямпольский — советский историк и теоретик искусства и культуры в книге «Я — мы — они. Поэзия как антропология сообщества» пишет о поэзии, которая рефлексирует положение человека в мире и его принадлежность к сообществам других людей. Он показывает, как насилие ломает язык: привычные слова превращаются в лозунги или теряют смысл. Поэзия девяностых и нулевых отвечала на это использованием новых языковых средств, способных передать рефлексию боли и растерянности и вернуть «новому» языку силу и чувственность.

В этом фрагменте, посвященном поэзии Льва Рубинштейна, речь идёт о том, как лирика сохраняет образы памяти — утрату дома, склейки воспоминаний, разрывы коллективной жизни — чтобы они не были забыты. Исследователь показывает, как поэзия, не романтизируя человеческую боль, может делать травму ощутимой, собирать голоса жертв и свидетелей, интегрируя их опыт, и создавать сообщество его переживших.

Коллективная память

Социолог, открывший тему коллективной памяти, Морис Хальбвакс утверждал, что наши воспоминания прежде всего служат для поддержания связей с неким сообществом. В случае если воспоминания не с кем разделить, они, как правило, ослабевают и стираются из нашего сознания. Более того, согласно Хальбваксу, память сообщества влияет на индивидуальные воспоминания и корректирует их в сторону некоторого общего образа прошлого. Он писал:

…может так случиться, что лишь свидетельства других оказываются единственно верными, так что они исправляют и усиливают наши воспоминания, одновременно включаясь в них.

В конечном счете мы инкорпорируем наши воспоминания в коллективную память, которая массивно присутствует в том, что мы считаем нашим собственным личным воспоминанием. В таком контексте мы лишь принимаем себя за индивидов, хотя на самом деле являемся участниками коллективной памяти.

Многие внешние носители памяти, вроде любительских фотографий из семейного архива, имеют смысл лишь в той мере, в какой они связаны с коллективным опытом, например с опытом семьи. Поэтому они невыносимо скучны для тех, кто не причастен этому небольшому коллективу. В книге «Кладбище с вайфаем» Рубинштейн вспоминает о своем приятеле Смирнове, чей отец обзавелся любительской кинокамерой и охотно демонстрировал «на пришпиленной к стенке простыне» плоды своих усилий:

Эпизоды требовали подробного комментария — без них ничего понятно не было. «А это я стою спиной. А это Ритина (Рита — это его жена) рука с чайником. А вон из-за куста Сашка (это мой друг Смирнов) выглядывает. Темно получилось, плохо видно». Ну и так далее.

Эти комментарии отсылают ко многим текстам Рубинштейна, где легко найти их аналоги. И хотя мы не видим кадры на стене, мы легко воображаем нечто смутное, соотносимое с этими комментариями. Речь идет о некой семейной памяти, но расширенной на иное и более масштабное сообщество. Более того, Хальбвакс бы сказал, что тут элементы памяти синтезированы в некое «коллективное понятие», которое сохраняет семью как содружество. В этом смысле этот эпизод можно считать эмблематичным по отношению к процессу складывания того неопределенного «мы», которое интересует литератора.

В той же книге Рубинштейн пишет о каком-то особом глубоком наслаждении восстановления контекста по обрывкам:

Из наслаждений жизни мало что сравнимо с наслаждением, связанным с работой (иногда удачной) по восстановлению контекста, по восстановлению общей картины какого-нибудь коммуникативного события из случайно услышанной фразы, из достигнувшего твоего чуткого и напряженного уха обрывка чужого разговора. Ведь увлекательно же, согласитесь, из найденной в золе косточки, из фаланги мизинца восстановить полный облик того или иного существа.

Чем отрывочнее и меньше триггер, тем шире простор для воображения и тем большее количество людей может быть подключено к «мы» «воображаемого сообщества». «Наслаждение», о котором пишет Рубинштейн, — это наслаждение складывания коллективной памяти, ее конструирования. Собственно складывание разных коллективов и есть то единственно новое, что обнаруживает в литературе Рубинштейн: «Нового ничего не бывает. Это только так кажется. Новым и неожиданным может быть только контекст». Кристаллизация контекста—это главное «коммуникативное событие». А каждый контекст порождает новое сообщество и коллективную память, при том что сам детерминирован случайностью. Событие отличается от вещей тем, что не обладает сущностью, то есть устойчивостью бытия, даже призрачной. Клод Романо так определяет событие:

В отличие от вещи или факта, событие не есть, но оно происходит. Будучи чистым действием, безотносительным к какой-либо сущности, которая могла бы быть представлена в качестве субъекта этого действия, событие неописуемо на языке сущностей и не выводимо из какой-либо констелляции фактов. Как это уже подчеркивали стоики, простое разрезание хлеба при помощи ножа никак не выводимо из наличности ножа и хлеба как определенного положения дел в нашем мире и не может быть логически атрибутировано ножу как присущая ему способность резать хлеб и хлебу — в качестве его возможности быть разрезанным ножом.

Оно не выводимо из положения дел. К числу «коммуникативных событий», о которых пишет Рубинштейн, может быть отнесена, например, очередь. Скопление народа, скованное полнейшим бездействием и ожиданием и, в сущности, неподвижное. Это случайное скопление народа обменивается привычными репликами, которые, в случае их каталогизации, могут привести к возникновению странного «воображаемого сообщества». Но если эти реплики будут звучать не в очереди, контекст сменится и сменится конфигурация сообщества. В этом контексте Рубинштейн подчеркивает особое значение «Очереди» Владимира Сорокина, состоящей из длиннейшего списка реплик, которыми обмениваются стоящие в бесконечной очереди. Для Рубинштейна значение этой книги Сорокина во многом связано с ее способностью подключения памяти читателя к тому словесному обмену, из которого складывается коллективная память:

Чтение этой вещи не только отзывалось радостью узнавания, не только работало на изживание, на нейтрализацию этой безысходной болотной ряски, но и провоцировало включение собственного опыта, собственной памяти, а уж чего-чего, а этого добра в нашей памяти хватало всегда.

Рубинштейн сочиняет короткий синопсис длиннейшей сорокинской «очереди»:

Ну, в общем, примерно так: «Женщина, это за чем очередь? За очередью? Вы последняя? За вами буду. Я только отойду на минутку, посмотрю, что в соседнем отделе, и вернусь. Вы уж скажите, что я за вами занимала, хорошо? Я быстро—туда и сюда. Там все равно ничего нет. А по сколько дают в одни руки, не знаете? Нам-то хватит? А неплохо, кстати, очередь движется — быстро стали отпускать. Ну вот, сглазили! Опять медленно. Только бы успеть. Только бы хватило. Мужчина, не толкайтесь, пожалуйста, вы здесь не один…» Ох, зачем я все это помню?

Очередь любопытна тем, что она по-своему организует некое равенство, опирающееся на распределение («Только бы хватило»; «вы здесь не один» и т. д.) При этом основной ее пафос — это слежение за «справедливостью» и равноправием распределения. Все боятся, что кто-то прорвется без очереди или сорвет непропорционально большой куш. Очередь, таким образом, формирует внутри себя некое абсолютное третье — бог, закон. Ричард Сифорд заметил, что цивилизация начинает с упорядоченного и равноправного распределения еды. Само греческое понятие закона — nomos — производное от nemein — распределять. А сам первичный жест распределения еды связан с коллективным жертвоприношением и соответствующим распределением долей жертвенного животного между членами сообщества. В таинстве причастия установление христианской общины опирается на «преломление» (разделение) хлеба как Плоти Христа и одновременно как воплощенного Слова. Евхаристия, таким образом, связана не только с распределением хлеба и вина (Плоти и Крови Христа), но и с моментом его узнавания — анамнесиса, с установлением общей для христианской общины памяти.

У Рубинштейна сообщество возникает не через распределение жертвоприношения или плоти, но через узнавание слов.

Малая литература и сборка интенсивностей

Все это заставляет задуматься о том понимании языка и речи, которое являют тексты Рубинштейна. Первое, что необходимо констатировать, — это радикальное отрицание всякого интеллектуального и речевого индивидуализма. Такой индивидуализм в европейской философии восходит к Декарту и мыслит язык как выражение личного опыта человека, укорененного в комплексах ощущений. Эрнст Геллнер считал парадигматическим выражением индивидуализма в философии языка «Трактат» Людвига Витгенштейна. Он же показал, что индивидуализм такого рода был важен в имперском контексте как некое противостояние растущему национализму и связанному с ним представлению об органическом сообществе той или иной нации. Так, в эпоху поздних Габсбургов на стороне имперского универсализма, рушащегося под напором расцветающих национализмом оказались евреи, культивировавшие интеллектуальный индивидуализм. Геллнер пишет, что на стороне империи оказались «недавно эмансипированные, часто не вполне интегрированные и принятые и часто ощущающие дискомфорт, особенно если они были евреями…». Иными словами, на стороне «всеобщего» оказались атомизированные индивиды.

Нечто подобное отмечали Делёз и Гваттари в исследовании Кафки и «малой литературы» (litterature mineure). Малая литература существует на языке имперского большинства (langue majeure; в случае Кафки — немецкого), но является выражением не этого большинства, а маргинального меньшинства (немецкоязычного еврейства в Праге). Эта ситуация имеет прямое отношение и к интересующему меня российскому «малому» закрытому сообществу интеллигенции внутри «большой» советской культуры. В обоих случаях речь идет, по выражению Делёза и Гваттари, о детерриторизованности языка. Делёз и Гваттари пишут о том, что в больших литературах «индивидуальное дело (семейное, супружеское, и т. д.) стремится воссоединиться с другими не менее индивидуальными делами, с социальной средой, служащей окружением или задним фоном». Иными словами, «большая» литература может сосредоточиться на индивидуальном, для которого коллективное оказывается фоном. «Малая» литература лишена такой возможности,

все в ней обретает коллективную ценность. Действительно, именно потому, что таланты в малой литературе не распространены, нет никаких условий для индивидуального высказывания, которое было бы высказыванием того или иного «мэтра» и могло быть отделено от коллективного высказывания… Политическое поле заражает любое высказываемое. Но еще, и главным образом, поскольку коллективное или национальное сознание «часто неактивно во внешней жизни и всегда на пути разрушения», то именно литература оказывается позитивно нагруженной такой ролью и такой функцией коллективного высказывания и даже революционностью: именно литература производит активную сплоченность, несмотря на скептицизм; и если писатель находится на краюили особняком от своего хрупкого сообщества, то такое положение позволяет ему в еще большей мере выражать другое потенциальное сообщество, выковывать средства для некоего другого сознания и некой другой чувственности.

Это и понятно. В большой литературе много голосов, а потому каждый имеет право говорить от себя и соотносить себя с сообществом. Другое дело — малая литература, где каждый признанный мастер мгновенно и даже против своей воли становится выразителем сообщества и, более того, производит это сообщество как «активную сплоченность», каким бы аполитичным скептиком он ни был. Рубинштейн, несомненно, соответствует такому описанию, он не просто ищет «мы», он является его невольным творцом, отчего всеобщее ощущение утраты этого «мы» после его кончины. Интересным тут оказывается превращение любого иронического скептицизма в своего рода политику, хотя это и политика особого толка — я бы сказал, культурно-языкового.

В «Дневниках» Кафки (запись от 25 декабря 1911 года) содержатся рассуждения о характере большой и малой литератур. Большая литература, по его мнению, опирается на принцип преемственности:

…внутри столь богатой большими талантами литературы, как немецкая, самые плохие писатели существуют благодаря подражанию отечественным образцам… Но так как-то влияние не забывается, а творчество самостоятельного воздействия на воспоминание не оказывает, то нет ни забвения, ни воскрешения. История литературы преподносит неизменный, внушающий доверие блок, которому мода может лишь очень мало повредить.

«Большая» литература оказывается идеальным объектом филологии, с ее ориентацией на преемственность, внутренние заимствования и конфликты. Литература оказывается самодостаточной областью.

Другое дело — «малая» литература, в которой нет достаточного количества протагонистов и акторов, чтобы такая самодостаточность могла сложиться: «Поскольку нет совместно действующих людей, постольку нет и совместных литературных действий». Поэтому коллективная литературная память тут совершенно неоднородна:

Память малой нации не меньшая, чем память великой нации, поэтому она лучше усваивает имеющийся материал. Правда, трудится меньшее число историков литературы, но литература—дело не столько истории литературы, сколько дело народа, и потому она сохраняется хотя и не в своем чистом виде, но надежно. Ибо требования, предъявляемые национальным сознанием малого народа, обязуют каждого всегда быть готовым знать, нести, защищать приходящуюся на него долю литературы—защищать в любом случае, даже если он ее не знает и не несет.

Иными словами, еврейский немецкоязычный писатель Кафка совершенно иначе встраивается в соотносимую с его творчеством тотальность. Для немецких писателей это филологическая общность немецкой литературы, восходящая к Гёте; для пражского еврея, пишущего по-немецки, это вовсе не содружество вокруг Гёте, а некая коллективная псевдолитературная память малого народа, готового ее защищать, «даже если он ее не знает и не несет».

В связи с таким антилитературным мнемоническим контекстом малой литературы Делёз и Гваттари говорят о том, что она не имеет субъекта, но производит «только коллективные сборки высказывания (il n’y a que des agencements collectifs d’énonciation), — и литература выражает эти сборки в тех условиях, где они не даны извне и где они существуют только как грядущие дьявольские или революционные силы, которые надо конституировать». Литература складывается не из интертекстуальных отсылок к текстам предшественников, а из совершенно разнородного материала народного сознания, которое «не знает, что несет».

Термин «сборка» (или в иных переводах — «ассамбляж») обозначает французское agencement, которое, согласно Мануэлю Деланда, «отсылает к действию подборки или сборки воедино (fitting together) набора компонентов». Целью такой сборки является создание некоего целого, подгонка частей, способных на общее и беспроблемное функционирование. Почему текст, принадлежащий малой литературе, обращается к сборке? Скорее всего, потому что малая литература недостаточна, чтобы черпать элементы из себя собой, и всегда собирает себя из внешних по отношению к себе элементов. Литературный язык большой литературы оскудевает в контексте литературы малой, которая начинает собирать его из случайного набора элементов, подобно тому, как это делает иронист:

Но что еще интересно, так это возможность создать свой собственный язык, предполагая, что он будет уникальным, что он будет большим языком или был им, некое малое использование. Быть как бы чужаком в своем собственном языке: это ситуация «Великого пловца» Кафки. Даже будучи уникальным, язык остается кашей, шизофренической мешаниной, одеянием Арлекина, через которое осуществляются крайне разные функции языка и разные центры власти, распределяющие то, что может быть сказано, и то, что не может быть сказано: мы будем разыгрывать одну функцию против другой, мы заставим играть относительные коэффициенты территориальности и детерриторизации.

Единый литературный язык оказывается иронической сборкой разных элементов, потенциально обладающих возможностью произвести сборку нового, необычного языка. Но такие сборки всегда лежат по ту сторону индивидуально-авторского. Делёз и Гваттари описывают их в категориях интенсивностей, возникающих как раз в тех местах, где репрезентация, означивание предельно ослабевают и уступают место напряжению, создаваемому разнородностью элементов сборки.

К Рубинштейну это относится, на мой взгляд, в большей степени, чем к Кафке. Фразы на карточках существуют в некоем промежуточном состоянии между вещами и знаками. В конце концов, сама карточка — это вещь, а их комплект оказывается результатом сборки. Эта сборка колеблется между установлением смысловых связей (иногда очень произвольных и невнятных) между фразами и сборкой материальных картонных прямоугольников. Поэтому о поэзии Рубинштейна часто говорят как о явлении, промежуточном между литературой и объектом, между поэзией и современным искусством. В любом случае семантическая, дискурсивная связь между фразами на карточках крайне слабая, часто даже призрачная. Дискурсивную связь Делёз и Гваттари называют экстенсивным или репрезентативным использованием языка. Интенсивноеиспользование возникает тогда, когда слово становится вещью, утрачивает смысл и вводится в отношение с другими подобными словами-вещами как элемент общей сборки. Делёз и Гваттари пишут:

Больше нет ни обозначения чего-либо посредством имени собственного, ни назначения метафор посредством фигурального, или переносного, смысла. Но вещь, как образ, формирует только последовательность интенсивных состояний (la chose cotntne les images ne forment plus qu’une séquence d’états intensifs), некую шкалу или цепь чистых интенсивностей, которые мы можем пройти в одном смысле-направлении или в другом, от высокого к низкому или от низкого к высокому.

Сборки отсылают к «внутреннему напряжению языка».

Миф и память

Эти интенсивности Рубинштейн будет описывать как интонацию. А само наличие интонации он будет обнаруживать исключительно в малой литературе закрытого сообщества. Вместе со «смыслом» и репрезентацией Рубинштейн отметает не только индивидуалистское понимание слова, но и его государственное понимание. Государство — традиционная основа российского общества — постоянно описывается им как машина, стирающая все черты индивидуальности. Рубинштейн писал, например, о представителях советского государства, что

они лишь ритуально повторяли, не тратясь даже не только на сколько-нибудь индивидуальную лексику и фразеологию, но даже на собственные мимику и интонации. Они никогда в своем публичном дискурсивном поведении, как и в своем внешнем облике, не допускали никакой отсебятины.

Иными словами, государственное языковое сообщество радикально исключало всякую индивидуальность, интонационность, интенсивность и, соответственно, культивировало только примитивную репрезентативность.

И это исключение индивидуального для Рубинштейна было связано с подавлением памяти:

И как могло быть иначе в государстве, где биография народа директивно заменяется набором «правильных» мифов, биография рода исчезает вовсе, даже если она в предсмертном бреду и цепляется за полустертые и не слишком достоверные семейные предания, а реальная живая биография реального живогочеловека сводится к пунктам анкеты отдела кадров. Тем важнее и насущнее любое движение в сторону хоть какого-то восстановления памяти.

Рубинштейн даже характеризует состояние тоталитарного общества как «беспамятство».

Именно в этом контексте становится понятен и проект Рубинштейна, касающийся языка негосударственного сообщества, исключающего радикальный индивидуализм. В таком сообществе индивид лишь участвует своей личной памятью в коллективной. А текст оказывается, используя выражение Делёза и Гваттари, «только коллективной сборкой высказывания». Отсюда наслаждение узнавания контекста и цитат как своего рода вызов тоталитарному беспамятству. Но это сообщество не является национально-этническим, то есть основанным на фиктивной народной памяти «воображаемого сообщества» Андерсона. Это сообщество анамнесиса — узнавания. В одном из своих текстов Рубинштейн противопоставляет фольклор («семейные предания, анекдоты, поговорки, песенки») мифу, который порождает этнические и национальные химеры и не имеет подлинного отношения к памяти:

Беда в том, что для многих застрявших в стадии архаического родоплеменного сознания не фольклор, а именно миф лежит в основе всего. А где миф, там и причинно-следственные связи принципиально иные, чем те, что приняты в современном мире.

Мы знаем, до какой степени миф участвует в конституировании воображаемых сообществ, в том числе национальных и государственных. Миф при этом всегда абстрактен и сконструирован. Одна из главных его особенностей — это истинность, безусловность, абсолютность. Вот как писал о конституирующем сообщество мифе Жан-Люк Нанси:

Миф способен возникнуть только в сообществе и для него: они беспрерывно и непосредственно порождают друг друга. Нет ничего более общего, более абсолютного, чем миф… Миф символизирует и/или расставляет все по своим местам. Он совершает разделение, распространяющее сообщество, различающее его самого и артикулирующие его в нем самом. Это не диалог или монолог, а единое слово многих, самопознаваемых, сообщающихся, становящихся сопричастными мифу. Это значит, что миф с необходимостью содержит пакт своего собственного признания: того же самого движения, той же самой фразы, миф произносит нечто, что он сам собой представляет и что мы договариваемся признать как существующее (он определяет также, что значит говорить). Впрочем, он не сообщает подлинного знания, а лишь сообщает сам себя (в этом он тотегоричен), то есть вместе со всем знанием, вне зависимости от его объекта он сообщает коммуникацию этого знания. Миф сообщает нечто общее, общее бытие открываемого или рассказываемого им. Следовательно, каждое его откровение является откровением самого сообщества и создает его. Миф — это всегда миф сообщества, то есть миф некой общности — единый голос многих — способный изобретать и разделять миф.

Миф устанавливает рамки и формы сообщества, но не сообщает знания, а лишь устанавливает свою истинность, через которую сообщество получает право на существование. Поэтому миф не относится к области памяти, он относится к фикции безусловности. И это его принципиальная черта. Узнавание же отсылает к личному или коллективному опыту. А миф лежит за пределами какого бы то ни было опыта. Узнавание предполагает наличие неких устойчивых форм или формул. Почти все каталоги Рубинштейна состоят из устойчивых словесных комбинаций. Но эти формулы легко индивидуализируются интонацией и контекстом. Индивидуальность члена сообщества, рубинштейновского «мы» всегда реализуется через индивидуальное присвоение типового. В этом смысле показательно пристрастие поэта к исполнению старых советских песен, как раз тех самых, в которых писатели 1930-х годов видели идеал «всенародности», всеобщности. Рубинштейн исполняет эти клишированные до невыносимости тексты, максимально их индивидуализируя. Татьяна Гнедовская, с которой Рубинштейн часто пел дуэтом, вспоминала о бесполезности репетиций с ним:

Рубинштейн не видел, кажется, никакого смысла в репетициях — он совершенно полагался на свое импровизационное чутье, новых текстов учить не собирался, а все договоренности о том, кому когда вступать и где делать паузу, тотчас же забывал — вступал, где и когда хотел, и выступал тоже.

Иными словами, он полностью отрицал смысл повторений и выучиваний. Верность себе, своей индивидуальности заключалась в памяти своего опыта, в собственной неповторимости, наложенной на бесконечно повторяемый текст, принадлежащий коллективной памяти сообщества. Индивид возникал из непредсказуемой встречи с безликим и повторяющимся. И эта встреча выражалась в добавке иронической рефлексии к клишированному, но вовсе не обязательной.

Это изобилие словесных клише и устойчивых форм как будто сближало область интересов Рубинштейна с тем, что сам он называл «первобытным мышлением». Не без

удивления он констатировал своего рода упадок фольклорности в культуре Западной Европы:

Меня, например, в свое время озадачило вот что. Когда я стал активно общаться с разными людьми из Западной Европы, я обнаружил, что никто из них — кроме исследователей фольклора—не знает никаких своих народных примет, подобных тем, что сопровождают всю нашу повседневную жизнь: про черных кошек, про пустые ведра, про то, что надо непременно посмотреться в зеркало, если ты, забыв что-то необходимое, вынужден вернуться туда, откуда только что вышел, про число 13, про «тьфу-тьфу-тьфу», про «присесть перед дорожкой».

Наличие этого формализованного, то есть клишированного, фонда памяти для Рубинштейна существенно, так как оно спасает людей от безудержной индоктринации. Оболванивание не встречает сопротивления только в сообществах с разрушенной коллективной памятью. Кстати, разрушению такой памяти часто парадоксально способствует письмо, отчуждающее личный и коллективный опыт и придающее ему оттенок вечной универсальности и незыблемости. Недаром Леви-Стросс говорил о том, «что первая функция письменности состояла в том, чтобы облегчить установление рабства». Он добавлял:

…борьба с безграмотностью сопровождается усилением контроля над гражданами со стороны власти. Ведь все должны уметь читать, чтобы государство могло заявить: «Никто не может оправдаться тем, что не знает законов».

Закон — это и есть сублимация устного в безличном, «абсолютном» и государственном письменном. Неслучайно тексты Рубинштейна в каком-то смысле восстают против практики «письма», постоянно удерживая связь с устным

словом, фиксируя его максимально бережно и сохраняя его индивидуальность.

Набор готовых форм принадлежит всем и позволяет, с одной стороны, усваивать их как свои и, с другой, одновременно подвергать их скептической рефлексии как чужие. Рубинштейн говорил о том, что «двойная оптика» создала неповторимый и «отчасти таинственный облик нашей культуры» и что «единственно адекватной позицией думающего российского человека является позиция „немножко иностранца"», то есть позиция извне по отношению к усвоенному изнутри. Такое отношение отличается от государственного дискурса, который Рубинштейн назвал „публичным беснованием“ и мастером которого он считал Жириновского. Это дискурс без памяти, без рефлексии и без иронии. Именно „двойная оптика“ (свое как чужое) и позволяет отличать дискурс „мы“ от беспамятного дискурса власти.

Двойная оптика характерна для традиционных обществ и ритуального поведения, которое, по мнению некоторых антропологов, предполагает сложную рефлексивность: веру в магию и сверхъестественное и сомнение в этой вере. Само понимание слова у Рубинштейна также восходит к традиционным обществам. Когда-то Бронислав Малиновский написал влиятельную статью «Проблема смысла в примитивных языках», как справедливо заметил Эрнест Геллнер, по своим установкам прямо противоположную «Трактату» Витгенштейна. В этой работе Малиновский утверждал, что первичная функция языка не связана с выражением мысли, а в своих ранних проявлениях язык «не связан с происходящим в данный момент, и он даже кажется не связанным ни с каким контекстом ситуации». Более того, значение слов тут почти совершенно нерелевантно. Главной функцией речевой коммуникации оказывается установление сообщества, того, что антрополог назвал «фатическим причастием» или «фатическим приобщением» (phatic communion). Примером такого приобщения может быть светская болтовня в компании (и, добавлю я, треп в очереди), когда разговоры не имеют никакого интеллектуального измерения и исчерпываются исключительно социализацией присутствующих:

…фатическое приобщение… служит установлению личных связей между собравшимися вместе людьми на основе простой нужды в сообществе и не служит никакой цели сообщения идей.

Разговоры в очереди ничего не сообщают, но создают эффект недолговечного коллектива. Речь идет исключительно о формировании сообщества благодаря использованию клише, обладающих привязанностью к коллективной памяти.

Фреймы, рефлексия и реальность

Память существенна потому, что закрепляет историю узуса, на которой основывается сообщество. Но она же придает словам некоторое подобие смысла. Там же, где память подавлена, смысла быть не может, так как слова могут употребляться в любом значении, и каждый раз в разном. Рубинштейн постоянно писал об утрате смысла слов в обществе без памяти. Слова существенны потому, что фиксируют и кристаллизуют реальность. Там, где слова утрачивают значение, реальность растворяется в неразличимости:

Мы оказались просто вне всякой реальности. Мы оказались в символическом мире, где живая реальность вовсе не служит универсальным критерием хотя бы приблизительной истинности того или иного утверждения или материальным обеспечением того или иного знака. А где она, реальность? Реальностью теперь можно назвать лишь все то, что никак не обозначено, не названо. Реальная реальность существует в отлаженных, в отрегулированных, в «хорошо темперированных» сообществах, где означающее и означаемое сосуществуют, если не в полном обоюдном согласии друг с другом, то хотя бы в осознании необходимости такого согласия. Наша страна, наше общество — это не пространство реальности.

Но там, где нет реальности, где нет устойчивых значений слов, нет и сообщества, оно оказывается абсолютной фикцией власти. Рубинштейн в этой связи пишет о «семиотической катастрофе»:

Признаки семиотической катастрофы видятся в том, что знак и денотат прямо на глазах теряют свою устойчивость, они перестают быть означающим и означаемым, они своевольно перетекают друг в друга, они непринужденно меняются ролями, и тогда символ становится грубой реальностью, а реальность— эфемерным, ускользающим символом.

Но в такой ситуации и сообщество «мы» — единомышленников — оказывается мнимым. Рубинштейн, конечно, не утверждает, что «мы» существуем в мире устойчивых отношений между знаком и денотатом. Там, где такие отношения исчезают, и возникает «малая литература», опирающаяся на сборку интенсивностей: не на смысл, не на миф, но на память.

В эссе «Скорее всего», давшем название одной из его книг, он пишет:

Мы все в большей или меньшей степени лишены стопроцентно достоверной информации, на основании которой мы могли бы делать абсолютно объективные выводы. Каждый исходя из той или иной аксиоматики знает, что бывает скорее всего. Я, как и все, не знаю и не могу знать, как «на самом деле». И я свято чту принцип презумпции невиновности. И я точно знаю, что любая истина, кроме той, что открыта настоящему религиозному человеку, всегда относительна. Но я имею тот социальный, эстетический и экзистенциальный опыт проживания в советском и постсоветском космосе, какой я имею. И я имею ту социально-антропологическую интуицию, которую я имею и которая меня подводит не так уж часто.

Это «скорее всего» основывается на памяти опыта и на презумпции, что любое высказывание, связанное с государством, безусловно ложно. Это «скорее всего» позволяет обрисовать хотя бы контуры реального, вокруг которого может оформиться «мы». И эти контуры лежат в горизонте «малой литературы», то есть совершенно иного языка, чем язык большого сообщества. В ту же книгу Рубинштейн поместил раздел «Семантический сдвиг», в одном из текстов которого он вновь возвращается к проблематике «мы» и его отделения от «не-мы»:

Четкое и ясное деление на «мы» и «они» существовало в советские годы. С этим мы жили, с этим и выжили. С этим, увы, снова начинаем жить и теперь. И с этим вполне можно жить и дальше, если только признать со всей определенностью, что все мы просто говорим на разных языках. Что все мы включены в совершенно разные языковые конвенции, внутри каждой из которых существуют свои понятийные приоритеты и смысловые иерархии. Ну что ж, значит, все есть так, как оно есть. Так, видимо, и будет.

Реальность, таким образом, устанавливается не через репрезентативные проявления языка, а через иные языковые конвенции, которые для одних приемлемы, а для других—нет. Именно они и ответственны за «скорее всего», то есть относительную оценку истинности, но в совершенно особом, не абсолютно-мифологическом смысле. Когда-то с легкой руки Марвина Минского в общественные науки проникло понятие фрейма, которое сегодня изрядно подзабыто, но которое, на мой взгляд, имеет смысл вспомнить в контексте поэтики закрытого сообщества. Минский определил фрейм как «структуру данных для представления стереотипной ситуации». Иными словами, это рамка, с помощью которой набор тех или иных элементов преобразуется в образ стереотипной и потому удобной для понимания ситуации. Речь тут идет не о реальности или истинности,, но именно о конкретной ситуации.

Грегори Бейтсон использовал понятие фрейма для исследования игры и ее отличия от реальности. Его интересовал фрейм, определяющий некую ситуацию как «нереальную»:

…сообщение: «Это — игра»… содержит элементы, с необходимостью генерирующие парадокс типа расселовского или эпименидовского — парадокс негативного высказывания, имплицитно содержащего негативное метавысказывание. В расширенном виде высказывание: «Это — игра» выглядит примерно так: «Действия, в которых мы сейчас участвуем, не означают того, что означали бы действия, которые они обозначают».

Но такое парадоксальное сообщение возможно только тогда, когда те или иные действия перестают принадлежать реальности даже в качестве знаков этой реальности: когда они «не означают того, что означали бы действия, которые они обозначают». А такая их оценка предполагает способность к рефлексии над языком и знаковостью. Это Бейтсон и называет метавысказыванием.

Для понимания рефлексивного фрейма Бейтсон обращается к фрейдовскому разделению первичных и вторичных процессов. Первичные процессы характерны для подсознания, а вторичные, связанные с языком, — для сознания. Первичный процесс не знает отрицания, временных форм, подобных лингвистическим наклонениям, — изъявительности, сослагательности, желательности и т. д. В нем нет маркеров, указывающих на метафоричность. Все это характерно для сновидений, иконичности и отношения к окружающему у детей и животных. Здесь нет места и сарказму, иронии, инверсиям и проч. Элементы этой упрощенной действительности характерны, конечно, и для более сложного языкового сознания, и Бейтсон описывает их в терминах экономии, когда нечто дается нам как самоочевидное и не требующее рефлексии.

Рубинштейн специально останавливается на инфантильности обществ, не знающих различий между явью и сном:

А когда мир, живущий в категориях волшебной сказки, на своих условиях пытается взаимодействовать с миром реальным, время от времени уродуются реальные человеческие судьбы и проливается реальная, совсем не сказочная кровь. Неразличение яви и сна, а также прямых и переносных смыслов слов, образов, понятий — это вообще проблема невзрослых людей и невзрослых обществ. Так что стоит ли изумляться по поводу различных причудливых, мягко говоря, сюжетов, связанных с культурой и искусством. Стоит ли удивляться тому, что те или иные объекты искусства способны, оказывается, «оскорблять чувства», хоть религиозные, хоть патриотические, хоть какие. И это притом, что даже дети в своих детских играх учатся различать область реального и область условного посредством таких взаимопонятных

терминов, как «понарошку» или «как будто». «Давай я как будто буду продавец, а ты как будто будешь покупатель».

Бейтсон пишет о шизофренической (а не только инфантильной) неспособности к пониманию окружающего в модальности «как если бы»:

Для шизофреника главный шаг к большей конвенциональной нормальности состоит в способности к фреймингу своих шизофренических утверждений или комментариев его голосов в терминологии «как если бы».

Разница между неразличением реального и фиктивного и их различением проходит через способность к коммуникации и развитое языковое сознание. Бейтсон говорит об игре и знании ее правил. Они не существуют на отдельных и не связанных между собой уровнях: изменения правил ведут к изменению игры, и наоборот. В норме речь идет о гибком взаимодействии таких уровней. Когда этого взаимодействия нет, сновидения, слова и метафоры принимаются за реальность. К непосредственности восприятия добавляется его интерпретация:

Процесс интерпретации понуждает невротика к внедрению оговорки «как если бы…» в мыслительные продукты своего первичного процесса, т. е. в те продукты, которые он ранее осуждал или подавлял. Он должен усвоить, что фантазии содержат истину.

Речь тут идет о инкорпорировании языкового метасознания в «невинность» первичного бессознательного. Но именно это с особой настойчивостью предлагает делать Рубинштейн. Его «мы» определяется именно через словесную рефлексию. Это «мы» включено в огромное «мы» страны и тоталитарного сообщества. Эти сообщества имеют общий культурный фонд — в значительной степени те же фильмы, те же песни, тот же опыт очередей. Но их фреймы различны. И фрейм рубинштейновского «мы» проходит через отношение к языку, характерное для «малой» литературы. Именно в усилении этого фрейма для него — основное призвание литературы. Речь идет о проведении тонких интонационных различий интенсивностей, которые отделяют рефлексию от репрезентации. В каком-то более широком антропологическом смысле речь идет об отделении от инфантильного и звериного. Ведь сознание языка — едва ли не основная особенность человека, которой нет у «млекопитающих и птиц» (как пишет Бейтсон). В конце концов, речь идет об очерчивании человеческого и отделении его от бесчеловечности. При этом человеческим оказывается то коллективное «мы», которое определяет горизонт малого сообщества. Не случайно Кафка видел в текстах немецкоязычных евреев Праги проявление «народа», коллективную сборку, а не волю мастера большой литературы.

Такой проект кажется устаревшим и слишком универсалистским на фоне множественности современных сообществ — от религиозных и классовых и до этнических и гендерных. Да и сама проблема человеческого и человечности кажется устаревшей на фоне распространенного дискурса о постчеловеческом. Но гуманизм Рубинштейна — особый. Он никак не связан с идеей человеческой сущности и более того — с человеком как неповторимым проявлением этой сущности — мыслящим индивидом. Это неожиданный гуманизм «мы», закрытого сообщества. Впрочем, возможно, именно сегодня эта «устаревшая» система ценностей, перенесенная в радикально иной контекст, оказывается особенно необходимой в условиях массового расчеловечивания общества. Огромная популярность Рубинштейна среди русских культурных читателей, вероятно, связана с тем, что он в их сознании был последним носителем универсализма как парадоксального знака «мы», то есть некоего закрытого сообщества.

И в заключение нельзя не отметить, что установление этого «мы» оплачивается высокой ценой, а именно: ценой особой закрытости возникающего сообщества «своих». Оно закрыто для «другой» культуры, для всего того, что не

является элементом давно устоявшегося поля коллективной памяти. Отсюда и неизменный репертуар песен, исполнявшихся Рубинштейном, и его нежелание расширять этот репертуар. Арендт, конечно, была права, когда писала о «безмирности» братства. Она говорила о том, что

гуманность должна быть трезвой и холодной, а не сентиментальной; что человечность проявляется не в братстве, а в дружбе; что дружба не интимно личностна… но… остается связана с миром.

Вопрос о том, до какой степени открыта миру очередь, остается непроясненным, так же как и вопрос о том, до какой степени ирония нейтрализует сентиментальность. Закрытость всегда помогала выжить в тяжелые времена, при этом лишая людей так необходимого им горизонта. Григорий Рашевский в 2012 году реагировал на поэзию как проявление закрытости:

Должна появиться речь, которая и будет решать исход событий, а не сговор через подмигивание и речь непубличную, свойскую, через ту клановую речь, которой участники закулисных сделок связаны так же семейно и тепло, как интеллигентский круг — своими словечками и цитатами… Весь интерес нынешнего момента в переходе от семейного тепла к публичному свету… Из теплого сумрака людей теперь буквально гонит органическая потребность в просторе, в возможности взаимодействовать непредсказуемо, помимо предварительно установленных уговоров, не переплетаясь ногами под столом. И поэзии придется давать образцы речи вот в этих условиях — при чужих, на холоде и на свету.

Необходимость речи при чужих и для чужих — это и необходимость в публичном пространстве, в открытии политического горизонта, с наличием или отсутствием которого неразрывно связаны как современное общество, так и поэзия.